海の生態系の回復と、海藻からはじまる新たな食文化の創造を目指す

| 取材日 | 2023/12/6,12/20,12/25 |

|---|---|

| 対象 | 合同会社シーベジタブル ・共同代表 蜂谷潤 ・スタッフ 丸山拓人 ・スタッフ 中村智史 ・料理開発担当シェフ 石坂秀威 レフェルヴェソンス エグゼクティブシェフ 生江史伸 |

シーベジタブルは多種多様な海藻を生産し、海の生態系の回復のほか、海藻からはじまる新たな食文化の創造まで広く目指していらっしゃいます。

まずは共同代表の蜂谷さんに、会社設立の経緯から教えていただければと思います。

蜂谷:僕は大学時代、高知県の大学で海藻の研究室に所属していました。四万十川はスジアオノリの産地で、昭和50年ごろには60トン程度の量が採れていたのですが、2020年、ついに水揚げがゼロになったんです。海水温の上昇と水揚げ量の相関関係が直結していることもわかっていて、これを復活させるためにさまざまな取り組みがされていたのですが、気温上昇が問題ということから解決は困難でした。 そこでシーベジタブルを立ち上げ、海の沿岸部で穴を掘ったときに浸透する冷たい地下海水を汲み上げて、スジアオノリの陸上栽培を始めたんです。

全国各地に拠点をお持ちですが、熊本県天草市の生産拠点では、スジアオノリの陸上栽培と加工をされています。生産・加工の流れを教えてください。

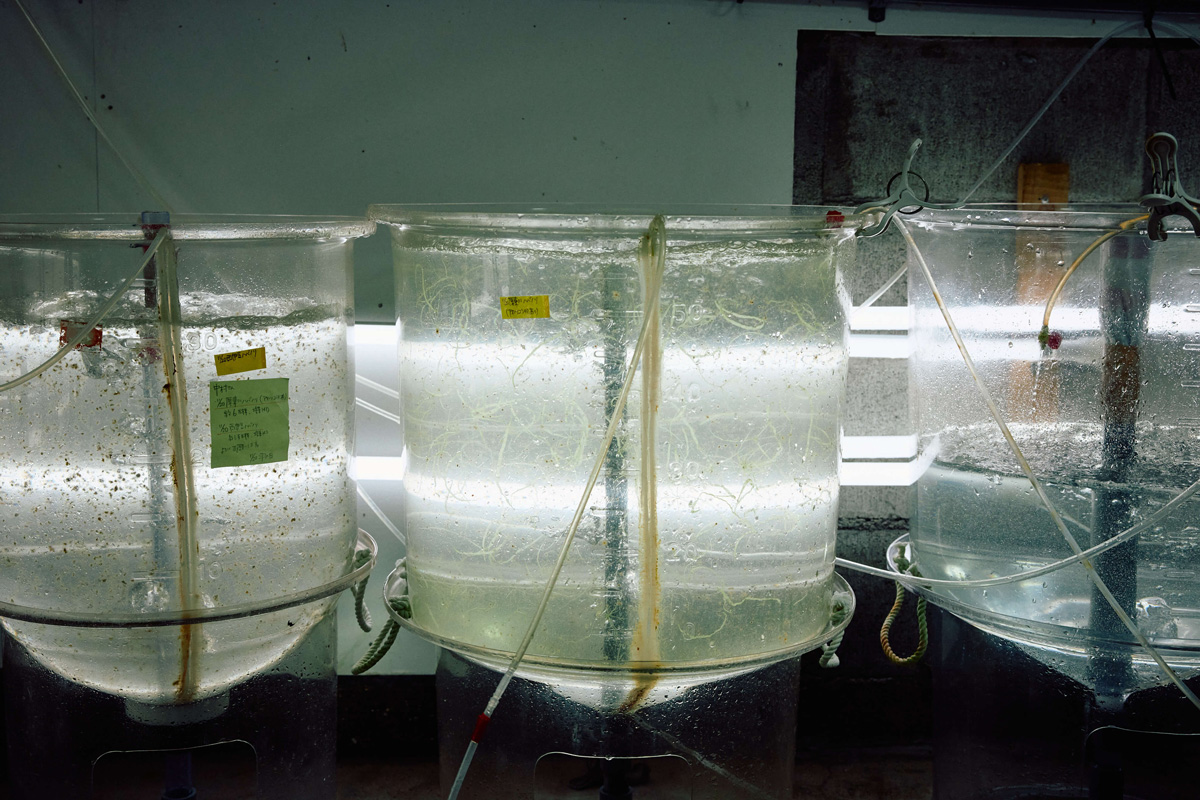

丸山:ここは長い間使われていなかったヒラメの養殖場跡地を利活用した、スジアオノリの陸上栽培施設です。5年くらい前に地元の人たちと一緒に改築しました。

シーベジタブルは、スジアオノリの種から培養しています。ここではラボ(研究室)で作った種を受け取り、成長度合いに応じて異なるサイズの水槽に移動させています。収穫できるサイズになったら、スジアオノリを収穫し、洗浄や脱水、異物選別を経て、せいろに並べて乾燥します。その後、食品卸問屋などに出荷する流れです。自社でも一部小売販売しています。

ここで働いてくれているのは、地元のシルバー人材や元漁業関係のみなさんです。朝早くからアオノリを収穫し、収穫後の水槽は洗浄したのち、その日のうちに次の種を移動させていきます。陸上での栽培は天然物と比べて異物の混入リスクが少ないので、いわゆる市販のアオノリのように粉末にして異物選別にかけなくても、原藻のまま出荷することができるのです。

天草市の生産拠点にはラボがあり、スジアオノリのほかさまざまな海藻の培養実験をしているとお伺いしています。具体的にどのようなことをされていますか?

中村:ここでは、どうすれば効率的に海藻を大量に培養できるか実験しています。この赤い海藻はミリンという名前で、もともと天草は産地だったのですが、いまはもう知っている人がほとんどいないくらい消えてきているのです。食文化としても消失してきていて、幻の海藻と呼ばれるほど。それをラボで培養して、ある程度育ったら海上栽培などで育成しています。

蜂谷:日本中でいま本当に海藻が減っていて、種だけでも持っておかないと、海藻がなくなってしまうんです。天草以外にも生産拠点やラボがありますが、弊社の研究所のなかで持っている海藻の種のストックは100種類程度です。種から育てるとなると、そこからまたひとつ難易度が上がります。現在芽を出して育てられるようになっている海藻は、全部で30種類ほどですね。

スジアオノリから、他の海藻へ生産を広げるようになったきっかけはなんですか?

蜂谷:スジアオノリの陸上栽培拠点を増やし、需要と供給のバランスが落ち着いてきたころで、改めて海藻の会社として僕たちは今後どうするべきか考えたんです。そこで北海道から沖縄まで日本中の海を潜りながらまわったことで、海藻がなくなって磯焼けがひどくなっていると聞いていた話が本当だということもわかりました。

同時に、全国の海藻の研究者に会って話を聞かせてもらったのですが、磯焼けに対する具体的なアプローチとしては、食害を防ぐためにウニを駆除したり、網で魚が入ってこないように囲ったりする方法がポピュラーなんですね。どれも継続させていくにはコストが莫大にかかるので、自走するのが難しい。どうしたら海に海藻がある状況を維持できるかと考えたとき、やはり海藻の養殖栽培を事業として成立させることだと思ったんです。

東北エリアではまだ食害が少なく、ワカメの養殖で海が利用されているのですが、その下を潜ると魚がたくさん泳いでいるんですね。でも南の方でワカメの養殖をしても、すぐに食べられてしまう。そこでカゴで覆った養殖方法として何が適しているか考えて、トサカノリやミリンといった、需要はあるけど供給が追いついていない海藻の海面栽培に着手しました。カゴで栽培することで、魚からの食害を受けやすい海域でも育てることができます。

海面栽培と陸上栽培の棲み分けはどのようにされていますか?

蜂谷:基本的には、海で生産できるものは海で生産しようと思っています。理由としては海に海藻がなくなって、生態系が痩せ細っているので、先ほどお話しした東北エリアのワカメのように、海で生産できたほうが生態系の回復を考えたときにいいからです。

僕らは漁場を持っていないので、漁師さんに種を渡して育ててもらい、育った海藻を買い取って販路につなげるという流れです。天草の海面栽培拠点のひとつでは、カゴでトサカノリを育てています。もともと熊本県や鹿児島県でたくさん収穫されていた海藻なのですが、年々水揚げ量が減っていて、去年は鹿児島で過去一番少なかったんですね。それを増やせないかということで、育てる技術を作っているところです。

陸上栽培は海水を汲み上げたり、波を再現するように空気を送り込んだりするため、事業目線ではコストがかかるんです。ただ汽水域(炭水と海水が混ざる場所)でないと育たない海藻や、海で育ちにくい海藻もあるので、それらは陸上で生産しています。

北から南まで全国に生産現場をお持ちでいらっしゃいますが、種によって生産できる環境に違いはあるのでしょうか?

蜂谷:新規で海藻を育てるときに、湾の流れが弱いところが好きな海藻もあれば、波あたりのあるところが好きな海藻もあり、そういう意味では種によって生産しやすい環境は異なるかもしれません。しかしそれ以前に、最近は養殖の海藻もすごい勢いで減少しているんです。

たとえば有明海のノリですが、昨年度の水揚げ量は過去最低です。さらに北海道のコンブの養殖場も、2023年は温度が高すぎたせいで種がとれないという悲鳴が聞こえています。10年前と比べると生産量も下がっていて、このままではノリやコンブといった、日本食文化の代表が衰退していってしまう。それは避けたいので、いかなる海域でも生産量を元に戻すにはどうしたらいいか、気温が上がって生育期間が短くなっても大きくできる方法はないのかといった技術開発についても、地元の漁師さんたちとパートナーシップを組みながら試行錯誤しています。

海藻が消えることによって影響しうる問題の解決にまで目を向けていらっしゃるのですね。

蜂谷:海藻自体も減っていますが、消費量もここ30年ほどの間に半分程度にまで落ち込んでいます。海藻の消費量が減ると、それを育てる漁師さんの仕事も減っていくじゃないですか。だから、どのようにして海藻を多くの人においしく食べてもらうか、ということも重要だと思うんです。そこで弊社にはシェフが所属し、常に海藻をどうすればおいしく食べられるかを開発しています。

シェフとは密に相談しつつ、みんなが驚くようなおいしい食べ方の提案ができる海藻はないか一緒にリサーチして「これだ」というものを、いま力を入れて生産しています。

料理開発担当シェフを務めていらっしゃる石坂さんは、以前東京の2つ星レストラン『INUA』(2021年3月に閉店)で働いていらっしゃったそうですが、シーベジタブルとの出会いはどのようなものだったのでしょうか?

石坂:INUAで海藻を食材として使用するとき、処理の仕方から何からいろいろと協力してもらっていた海藻の研究者である新井章吾さんが、シーベジタブルの代表ふたりと全国の海を潜ったんですね。それで新井さんが「おそらく日本で一番、海藻を食材として扱ってきたレストランのシェフ」として、僕を紹介してくれました。

それで代表ふたりと、これまでどういう海藻を扱ってきたか、どのような調味料を使ってきたかなどをお話ししながら試食して、海に潜るときに同行させてもらったりしたんです。その流れで海藻をメインとした料理研究開発をしてみないか、と誘いを受けて、自分自身も知らない食材として可能性を感じたことから、ジョインすることにしました。

INUAでもテストキッチンといって料理研究開発専用の部門があり、僕はその担当を任されてメニュー開発に集中していたんです。これまで積み重ねてきた知識や技術を使って、シーベジタブルで常に新しいもの、知らない領域に踏み込んで探っていけるところに魅力を感じました。

テストキッチンではどのようなことをされていますか?

石坂:シーベジタブルで生産している海藻や、今後養殖する可能性のある海藻について、加工方法や調理法、保存方法に至るまで、日々研究をしています。

海藻は昔から日本の食文化には欠かせないものですが、いままで食べてきた海藻の調理法や保存法は確立されていて、それ以上は開発されていないのが現状です。でも食材として海藻と向き合うと、国籍がないんですよ。日本の海域で収穫された海藻でも、どのように調理してどう味付けをするかによって、初めて「○○料理」になるんです。

たとえばアオノリは乳製品と合うので、ミルクと合わせて、アオノリの風味のするミルクをベースにしたベシャメルソースでラザニアを作れば、イタリア料理で最も伝統的な一品になります。そういった可能性を探っているんです。 保存や流通にしても、これまで乾燥や塩蔵のほかにあまり方法がありませんでしたが、最も鮮度が高い水揚げ直後の海藻をどう加工・保存すると鮮度をキープできるか、現場チームと連携しながら試験をしています。

日々海藻と向き合いながら、海の変化や気候変動という課題に対してはどう感じていますか?

石坂:海藻に限りませんが、料理人として食材は必ず手元になければならないものです。それが気候変動によって、仕入れや使い方、質、成長度合いなどに至るまで変わってきていると実感しています。消費者に好まれない食材や、気候変動に耐えられない食材はどんどん排除されて、人間が食べる食材の種類が、狭まってきているのではないでしょうか。そして、その変化はこれからも続くでしょう。

そのなかで海藻は、これまで一番食べられてきていない食材だと思うんです。調理方法や流通方法などが、他の食材に追いついていない。人類が食べるものの種類を増やしていかなければいけない時代、海藻は大切な役割を担っていると感じます。

海藻が食材としてポピュラーになれば、食材の選択範囲が広がり、気候変動影響にも適応していけるかもしれませんね。

石坂:僕だけでなく世界中の料理人が海藻を料理に取り入れて、お客さまの「おいしい」「もう一度食べてみたい」という気持ちにつながればいいなと思います。そういった場所を広げていきたいですね。喜んで食べていただける食材になれば、料理人も海藻を使うモチベーションになります。

もっと海藻を使おう、いまあるレシピを改善しようという動きが起これば、提供できる量を増やそうと生産側もがんばります。その動きが活発になるほど、海の環境改善にも寄与できると思うんです。

藻場の消えた海を人間の手で守りながら育てて、半年でも海藻がある海にしてあげると、生態系にとってもいい影響が生まれる。海藻の消費量が増えることで環境に対していい影響を与えられるという循環ができます。だから、海藻料理をおいしく食べてもらえる場を、レストランという形で設けたいですね。

そして、シーベジタブルの海藻を使って料理を提供されているお店のひとつが、東京・西麻布に位置するフレンチレストラン、レフェルヴェソンスです。

生江シェフは、東京大学大学院で気候変動や生態系の変化と農産物などの関係についても深く学んでいらっしゃいます。

シーベジタブルの海藻を通じた生態系の回復や新たな食文化の創造といった取り組みについて、料理人の立場から、また一個人として共感されるところはありますか?

生江:海藻は1500種類ほどあるにも関わらず、食べられているのはほんの一部ということを通じて、僕ら料理人だけでなく一般の生活者の方々にも、これだけ多種多様な海藻が本来いるべき海の環境があるのだ、ということをシーベジタブルさんは気づかせてくれていると思います。

僕のなかのイメージは、シードバンクのようだなと。「種の保全」を、養殖を通じておこない、今後海が適した状況に戻った場合、天然に戻していくということもあり得るのではないでしょうか。

いまや全国どこにいても同じような食材が入手できる時代で、食に対するアクセシビリティは上がりましたが、各地の食文化に根ざした食材が排除されていく危うさも秘めています。それに危機感を感じながら、そういったこぼれ落ちそうなものをシーベジタブルさんが拾い上げて、なおかつ環境の保全・保護だけでなく、「おいしい」という人間の喜びと直結させることで新たな食文化、多様性のある食生活を提案してくれるというのは、とても有意義な活動ですね。

彼らが養殖している海藻を僕らが買い支えることで、その活動のドライブを強めていく一端も担えるのではないかと思っています。

今日、作っていただいた『ハマグリのリゾット』にも、シーベジタブルのスジアオノリが使われています。その特性を踏まえたうえで、つくるうえでこだわったポイントについて教えてください。

生江:これはハマグリの殻のなかにスジアオノリと炊いたリゾットを入れ、ハマグリの身と出汁などを加えたのち、もう一度スジアオノリを載せて、しその花とゆずの皮を散らしています。下にはワカメを敷いて、冬から春の海の風景を切り取ったようなイメージをつくりました。

自分が見てきた山や畑、海などの自然、また外国の景色などは常に自分のなかに吸収されていて、それらの風景を見て感じたことを料理に置き換えることはよくあります。

僕らのようなレストランでは、普段食べたことがない食材というのはお客さまにとって興味の対象となるものです。昔は当たり前にあったけど現代の食卓から消えてしまったものをもう一度食卓に乗せるという意味でも、シーベジタブルさんとの親和性は高いと思います。

レストランが、食べたことのない食材との出会いの場になっているというのは、とても素敵ですね。

生江:たとえばシーベジタブルさんが養殖されているミリンというおいしい海藻は、どうやって使ったらいいのかわからないという、食卓との距離感がありますよね。それをおいしく食べるにはどんな方法があるのかということは、料理を提供する経験からいろいろ提案できますし、それをおいしいと言ってもらえるような環境をつくっていきたいです。

最適化の流れから種類が減少したり、均質化・均一化したりしている食材の数々を、もっと多様に楽しめる状況をつくっていかなければと、料理人の立場から思います。

海藻を食材として扱うシェフのみなさんも、気候変動が食材に及ぼすさまざまな影響を懸念しつつ、海藻を通じた食文化の創造について積極的に考え、行動していらっしゃいます。

まさにそれがシェフの醍醐味でもあると思いますが、シーベジタブルのスタッフとして、この仕事のやりがいはどのようなところにありますか。

丸山:僕は自然豊かなところで育ったので、環境問題や社会を見ていくなかで、自分たちが仕事や経済活動をしながら資源をすり減らしていくのは嫌だなと思っていたんです。シーベジタブルに出会って海藻のことを学んだいま、やりがいとしてあるのは、海藻を増やす行動をすればするほど、漁師さんの仕事も増えて、おいしく海藻が食べられて、海の生き物にとってもいい影響が及ぼせるということ。気持ちよく仕事ができるんですよね。地域の人たちと日常を笑いながら、いいものをつくるというベクトルで力を集められるのが、とてもいい仕事だなと感じています。

シーベジタブルの共同代表として、今後の展望について教えてください。

蜂谷:藻場は生態系に寄与するということは言われてきたのですが、水面で海藻を育てることが生態系にいい影響を及ぼすという報告がされている論文は、僕はまだ日本で一件も見たことがないんです。これをアカデミックに評価するということが、とても重要だと思っています。

現在は定期的に海藻を育てるカゴの周辺を網で覆い、カゴで持ち上げてみると、表面にヨコエビやワレカラという小さい生き物がたくさん集まっているんです。実際に半年くらいかごを置いていると、100匹以上の生き物がくっついている。そしてときどきこの周辺に泳いでくるアジやメバル、ギンポなどの魚をとって胃の中の内容物を見ると、ヨコエビやワレカラがちゃんと入っているんですね。

ということは、ひとつのカゴを吊り下げることで、どのくらいの生き物が増えるか。この生産拠点にたとえばカゴが1000個吊り下がっていたとしたら、かける100匹で、10万匹のヨコエビやワレカラが増えているわけで、そのぶん、生態系に寄与しているといえるわけです。

そういった、産業の経済としての循環と、アカデミックな部分の二軸をきちんと走らせて、海を豊かにするということをやっていけたらと思っています。

この記事は2023年12月6日、20日、25日の取材に基づいています。

(2024年3月6日掲載)